中河内地域に位置する柏原市は、ぶどう栽培や数多くの古墳、遺跡で知られる自然と歴史に恵まれた街。今回訪ねるのは、そんな豊かな環境に育まれた、いずれも創業100年以上を数える柔道着メーカーとワイナリーです。メキシコ出身、日本在住歴40年のロドルフォさんとともに、同地の魅力に迫ります。

関連ツアー

大阪:世界唯一の柔道着メーカー「九櫻」の日本最高峰の柔道着工場見学

- 創業100年以上の老舗メーカーの匠の技を学ぶ

- 生地作りから裁断、縫製、検品まで柔道着ができるまでの全工程を見学できる

- 柔道着と帯の試着やオリジナルハンカチのプレゼントも

柏原市には世界に誇る、そして業界を牽引する創業100年以上の老舗メーカーが存在します。たとえば、1918年に創業し、独自の技術で織り上げた刺子で生地織から縫製までの一貫生産を手掛ける日本一の武道具メーカー「九櫻(くさくら)」。そして、日本酒の醸造技術を用いてワインづくりを始めた「カタシモワイナリー」です。こちらは1914年の創業。現存する西日本最古のワイン醸造所として知られています。

柏原市は、奈良県との府県境に位置し大和川が流れる自然あふれる土地で、日本遺産に認定されている「龍田古道・亀の瀬」や「葛城修験」、国の史跡に指定されている「高井田横穴」など多くの歴史遺産が残る街です。

ぶどうの生産でも有名で、昭和初期は日本一の産地でした。一方では河内木綿の産地でもあり、大阪で生まれた日本独自の染色技法である「注染(ちゅうせん)」で染物産業が栄えた土地でもあります。

今回は大のお酒好きであり、空手道師範のメキシコ人・ロドさんが2つのメーカーを訪問。その歴史と技術、つくり手の想いを聞きました。柏原の地で受け継がれてきた、日本の伝統技術のこれまでとこれからについて見ていきましょう。

Guide

貿易商・空手道師範。メキシコ・コアウイラ州出身、大阪市福島区在住。日本語ペラペラ。空手の試合で訪日したことをきっかけに、日本への移住を決意。3年間の道場生活を経て、大学でのスペイン語教師などの仕事を経て貿易商を開業。日本とメキシコを股にかけ、今日もメキシコの良質な食品を日本に紹介する。

世界中の武道家たちから厚い信頼を得る武道具メーカー・九櫻

最初に訪ねたのは、JR柏原駅からは徒歩10分ほどのところに位置する株式会社九櫻。KUSAKURAブランドの「柔道衣」を始め、武道具全般を手がける老舗メーカーで、創業100年の2018年に社名を早川繊維工業株式会社から変更しました。この日は特別に本社を訪問させてもらうことに。

剣道の道具店として開業した九櫻。早川繊維工業株式会社として創業した当初から縫製業を営んできました。道着・袴の製造を手掛け、間もなく織布から完成品までの一貫生産を開始するようになりました。九櫻にとっての転機は1964年に開かれた東京オリンピック。柔道がオリンピックの公式競技となったことを機に、柔道衣の製造へ特化したのです。

本社では、三浦正彦社長が自ら出迎えてくださいました。九櫻は、生地織から仕上げまで、柔道衣を一貫して生産する世界で唯一のメーカーです。商標である「九櫻」は、創業の地で南北朝時代に「忠君の武士」として活躍した武将の紋所に由来するものです。

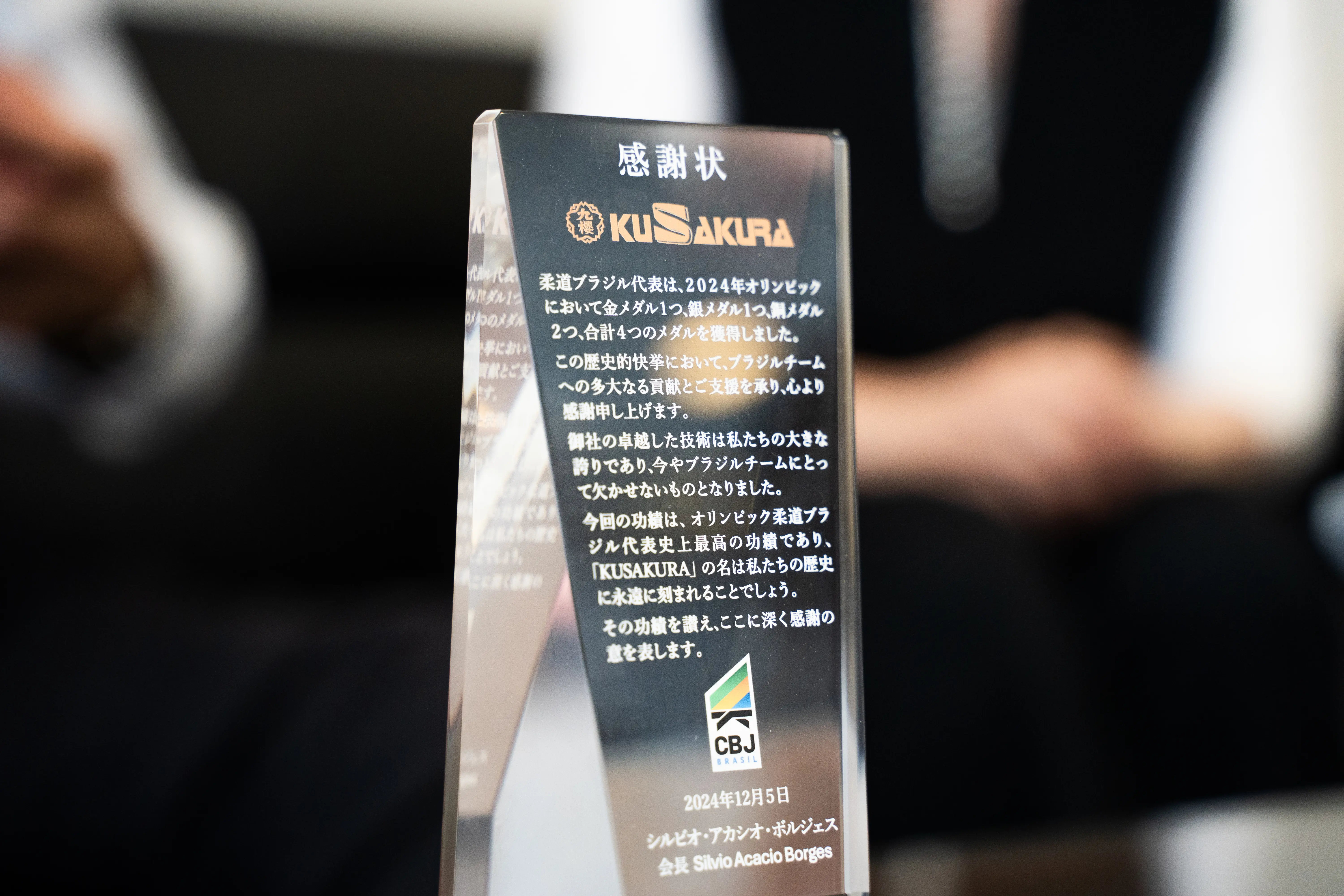

近年では2021年の東京オリンピックより、ブラジル柔道連盟と契約。2025年のブダペスト世界選手権大会では公認スポンサーになりました。「次の100年も絶対に存続させていかなくては」と三浦社長。日本の人口が減少していくなか、柔道を国際的なスポーツとして成長させていきたいと考えています。

こちらは本社に飾られている世界地図。九櫻の柔道衣を採用している国に旗が立てられています。海外での採用率の高さが際立つ九櫻。2016年に開かれたリオオリンピックでは、九櫻の柔道衣を着用した選手が、合計11個のメダルを獲得しました。また、いつの時代にあっても布を重ねて細かく縫い上げる日本の伝統技術・刺子でのものづくりを続けていくべく、アメリカの柔術市場にも注目しています。

一方では自社製造の生地をもとに、「九櫻刺子」のウェアブランドを立ち上げています。シャツからルームシューズ、バッグまで幅広い商品をラインナップ。これらは工場に隣接するショールームで購入できます。

次の100年を見据えた新しい展開は波のように続きます。女性にも親しんでもらえるように。こちらは、試作品のクッションです。

創業200年へ向け、続けていきたいことを尋ねると「柔道に貢献し続けたいし、一貫製造を続けたい。いつの時代にあっても刺子でのものづくりを続けていきたい」と三浦社長。

対談を終えると2人は立ち上がり、握手を交わしました。空手道の剛柔流の道場を営むロドさんと、柔道衣をつくる社長。「ともに『道』の未来を支えましょう!」と意気投合しました。

今回は特別に工場を見学させていただくことに。柔道衣の製造工程を見てみましょう。「裾生地」を製造するのが、シャトル織り機。1990年代にメーカーが廃業しており、職人のみなさんは織り機のメンテナンスから自分たちで行います。その姿はまさに人と機械が一心同体です。

職人さんがシャトル織り機の操作を実演してくださいました。「重しで糸にかかるテンションを調整することにより、生地の風合いを変えます。これが肝心の技術で、習得には1年から3年ほどかかりますが、時間をかけたからといって誰もが習得できるとは限りません」。

目指すのは“内柔外剛”の生地づくり。重量、強度などの基準を満たしながら、肌触りのよさを追求します。生地の風合いを整えるため、毎日の天気や湿度に合わせて微調整を行います。

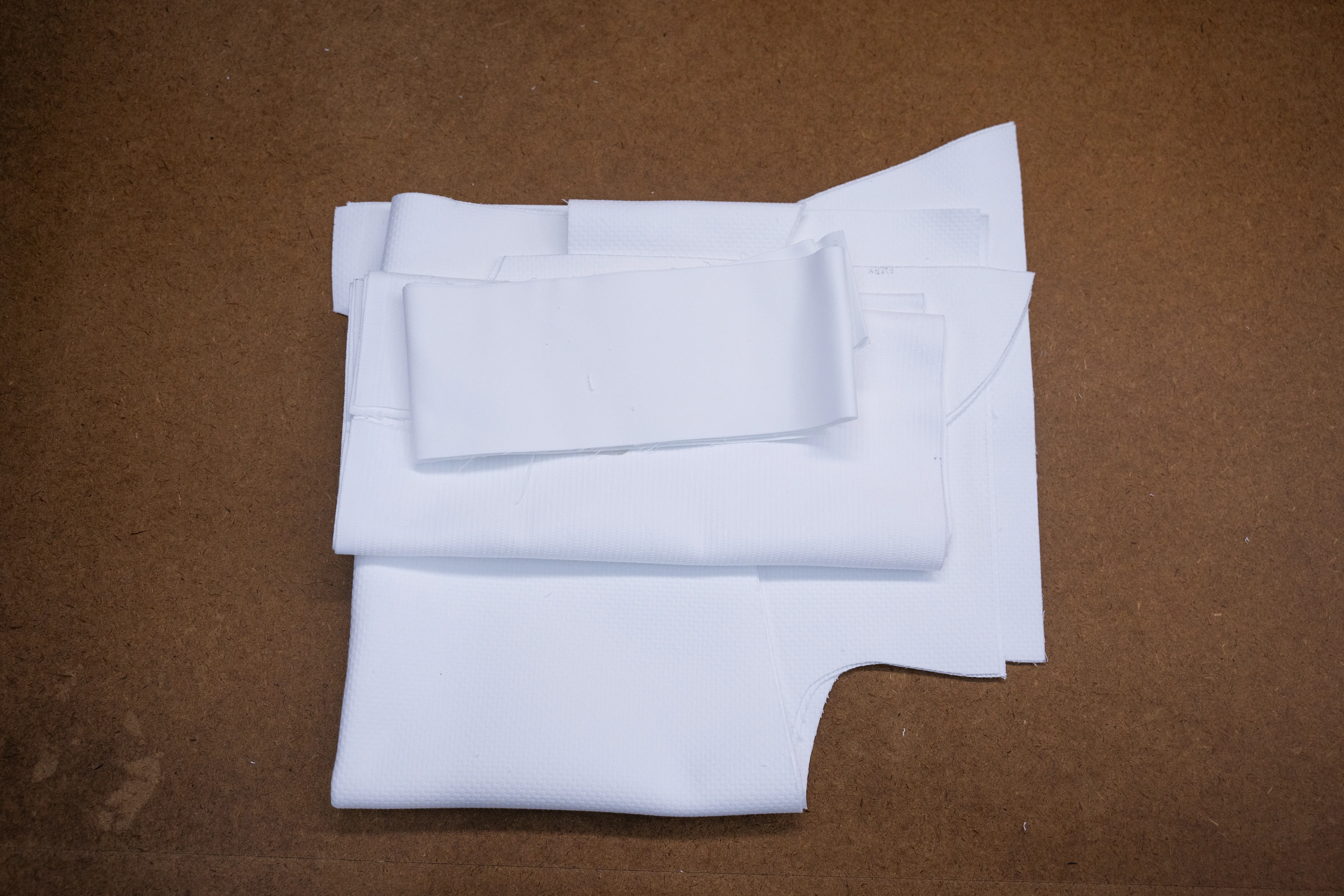

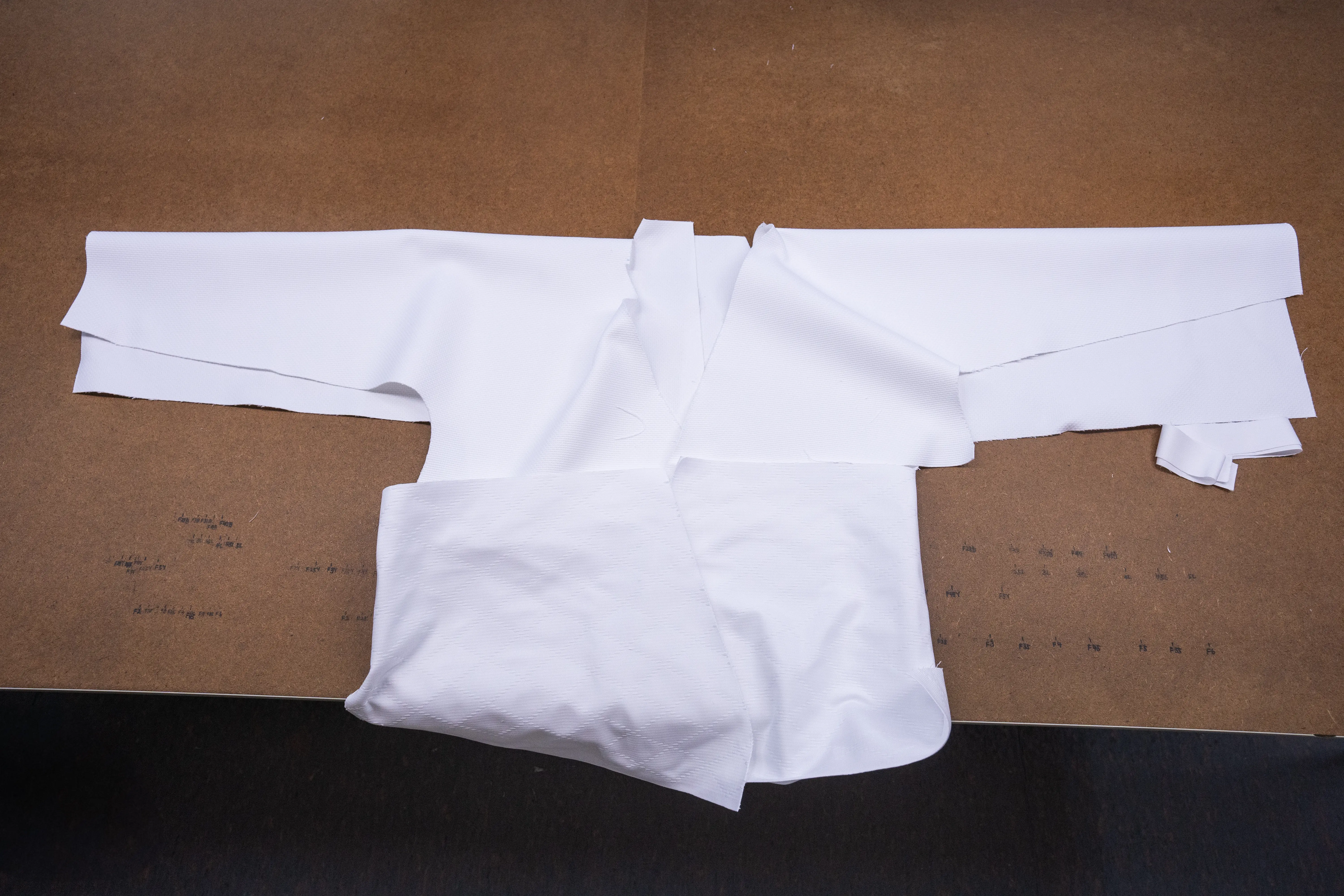

上身生地、裾生地の2種類を裁断。そこに衿生地を組み合わせて、柔道衣をつくります。九櫻では幅広い体型に合わせ、細やかなサイズを展開。一人ひとりの体にフィットするカッティングを心がけているそうです。

「MADE BY JAPANESE」から「MADE IN JAPAN」へ。縫製の担い手はベトナム人のみなさんです。現場に入ると「こんにちは」と気持ちのよい笑顔で迎えてくれました。1ミリ単位で縫い幅を変えて柔らかな襟をつくるほか、重みがかからない肩線など立体的な作業が進められます。

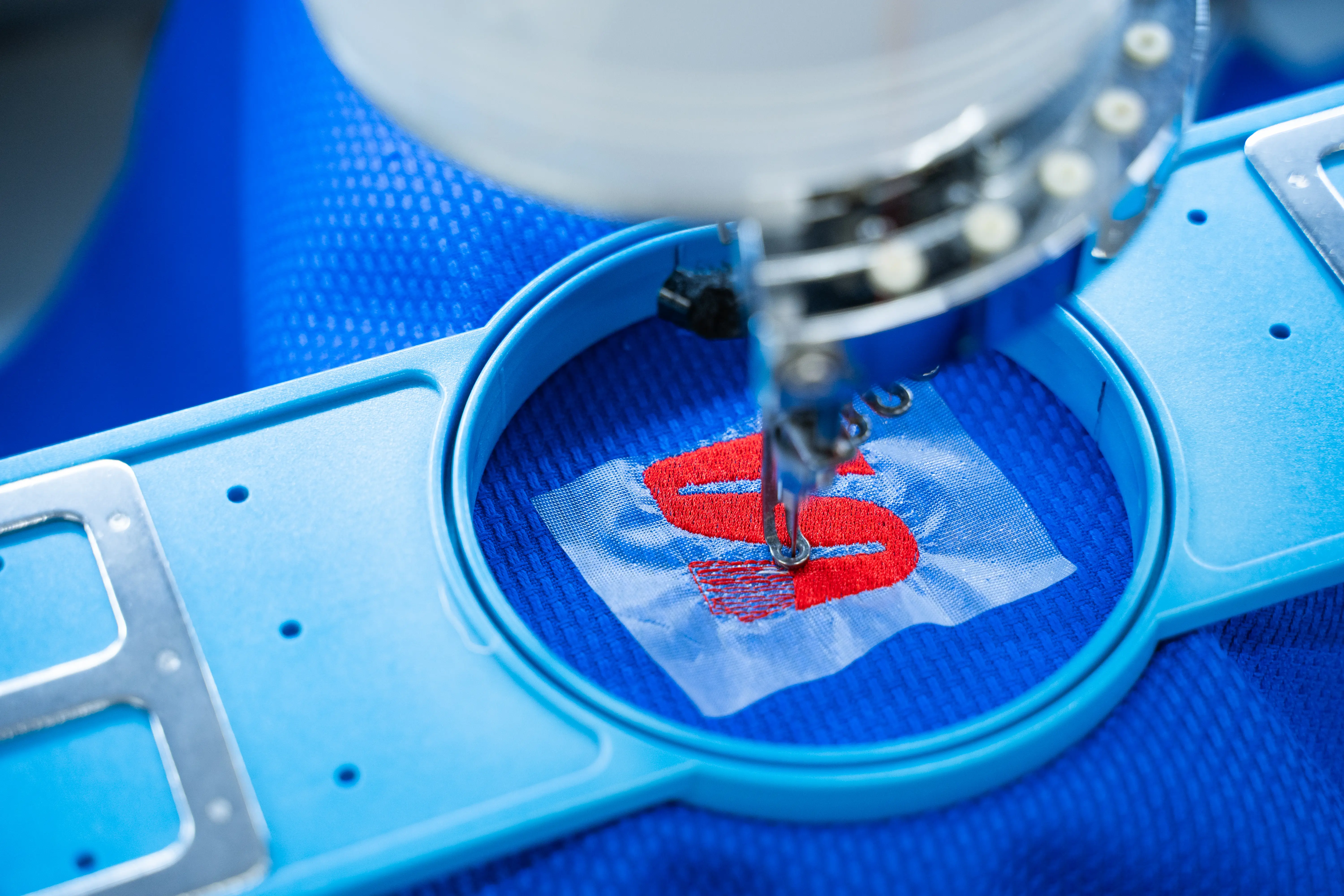

縫製を終えた柔道衣に、ロゴマークが刺繍されます。国花・桜の頭文字の「S」を取り入れると同時に、帯をイメージしたデザインのこちらは1991年に誕生しました。

空手をやっている身からしても、うれしいね。実際につくっている人たちに会えるのは、なかなかない機会だよ。世界で着用される日本製の柔道衣。一つひとつの工程を、職人さんが支えているんだね。行く先々でスタッフのみなさんを質問攻めにしてしまいました(笑)

最後にショールームで九櫻の柔道衣の完成品を見せてもらったロドさん。「MADE IN JAPANはクオリティが別次元。空手衣についてもわざわざ世界中から日本へ買いに訪れる人もいるんです」と九櫻の担当者。聞けば、空手の道着もつくり手不足だそう。「最近注文していただいた空手衣は、納品まで3ヶ月待ち。技術はあってもつくり手がいない時代を生きているんです」と説明を受けました。

せっかくだからと、空手衣との着心地の違いを確かめてみることに。始めに自前の道着を着用してみました。ロドさんは、空手の師範代に加え、柔道、合気道、居合道の心得もあります。「道」において、勝利以外の価値も重んじているというロドさん。「強くなることは大切だけれど、まずは挨拶から。人として成長するために、道を習ってほしい」。

そして九櫻の柔道衣に着替えてみると……?

高品質の柔道衣に思わずこの笑顔。同じ「道」を追求する九櫻のものづくりに大いに共感している様子でした。

軽い、めっちゃ気持ちいい! あんまり着心地がよかったから、九櫻刺子のパンツも購入してしまいました。これからしっかり使っていこうと思うよ。日本のものづくりにはすばらしい技術があります。技術を受け継ぎ、日々ものづくりに励む職人さんとの出会い。「道」に魅せられて日本へやってきた私にとって、特別な一日になりました。

ワインのある風景を紡ぐ。西日本最古のワイン醸造所・カタシモワイナリー

続いてやってきたのは歴史情緒あふれる太平地区。ここでロドさんが吸い込まれていった先は、カタシモワイナリーです。近鉄大阪線安堂駅からは徒歩で約10分。なんばから電車で30分程度のJR柏原駅からも、徒歩で約15分です。

迎えてくださったのは「今年の新酒はおいしいですよ」と話す5代目の髙井麻記子取締役。外資系企業に勤めたのち、1914年創業の家業へ。「ワイン製造から観光までいろいろな取り組みを行えるのがカタシモワイナリーなんです」。

カタシモワイナリーは、いわばコミュニティワイナリー。工場やぶどう畑を巡るツアーを行っており、外国人観光客も増えているそうです。ツアーについては、各月ごとに設けられた見学予定日を確認のうえ予約できます。

併設のミュージアムにはカタシモワイナリー、そして太平地区の100年の歴史が感じられる器具などが展示されています。

この日は、前社長である髙井利洋代表取締役もご対応くださいました。周囲の畑が次々と住宅地へ変わっていくなか、ぶどう畑のある風景を残したいと毎年のようにぶどう畑を引き継いでいます。「おいしいワインをつくるだけではダメで、風景を残していくことが大切なんや」と利洋会長。

続いて案内されたのは、41種類のぶどうが栽培されるぶどう畑です。

急斜面を上がっていくのはなかなかたいへんだったけど、これだけのぶどうが栽培されているのはすごいね。41種類も栽培しているということだから、今日紹介されたのは、ごく一部。何より圧倒されるし、それぞれに味わいがはっきりと違うのもおもしろい。

ぶどう畑を登り切ったところから見える絶景。あべのハルカスも見渡すことができます。

ぶどう畑に続いて、太平地区の街並みを歩くロドさん。「昔の日本にやってきたみたい」と興味津々です。この街並みは大阪府の「石畳と淡い街灯まちづくり支援事業」を活用して整備されています。100年先まで紡いでいきたい風景です。

太平地区のマンホールや家屋の瓦にもぶどうのモチーフが見られます。ちなみにこちらは復刻版とのこと。

こちらは山麓の石(いわ)神社。ご神木の楠(くすのき)は高さ約16メートル、幹の周囲約6メートルの巨木で、樹齢約800年と推定されています。

石神社近くの智識寺塔心礎。かつて約50mの五重塔が建てられていたと推定されています。

「私は自分のことを、“柏原の原住民”ととらえています。太平地区にあるのは、観光用につくられた風景ではありません。ここに暮らす人たちの営みがつくる生活観光の風景です」とは髙井会長の言葉。自然体の街並みが親しみを感じさせます。

ワイナリーに戻ってきました。直売所では3種類のワインの試飲が楽しめます。もちろん何種類ものワインが購入できるので、お土産にも最適です。

直売所では、九櫻のつくったエプロンをワインの絞りかすで染めたカフェエプロンも発見。ステキなコラボレーションです!

街自体に歴史があるうえに、日本のぶどうの歴史を学べるね。ワインづくりを楽しむ親子に温かさがあり、日本人のハートにも触れることができました。今度、一人で歩いてみたいね。ゆっくりぶらりとしてみたい。

歴史あるものづくりの街で日本の技を体感しよう!

ワインと柔道着。創業100年を超す歴史を持つ日本のものづくりに触れられた今回のツアー。ロドさんも「柏原市がこんなところだとは知らなかった」「日本人の心の部分に触れられた」と満足げに振り返ってくれました。歴史あるものづくりの街は、こんなにも豊かです。一度ゆっくり訪れてみてはいかがでしょうか。

Photo:大越はじめ(Hajime Okoshi)

Edit:関根デッカオ(Deccao Sekine)

Direction:人間編集舎

関連ツアー

大阪:世界唯一の柔道着メーカー「九櫻」の日本最高峰の柔道着工場見学

- 創業100年以上の老舗メーカーの匠の技を学ぶ

- 生地作りから裁断、縫製、検品まで柔道着ができるまでの全工程を見学できる

- 柔道着と帯の試着やオリジナルハンカチのプレゼントも